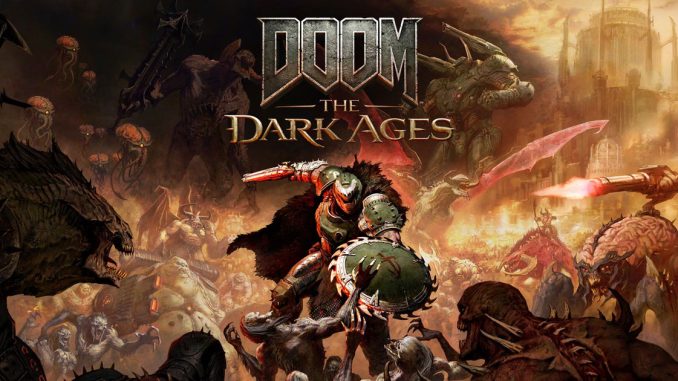

Da esperienza seminale a oggetto di culto, la serie Doom non ha certo bisogno di presentazioni. L’inferno di proiettili messo in scena da John Carmack e soci ha stregato l’Homo (Video)Ludens plasmando le fondamenta degli sparatutto 3D come li conosciamo oggi, affettando con violenza questo decennio con il reboot del 2016, Eternal nel 2020, e questo The Dark Ages uscito da pochi giorni.

Un cammino trentennale che ha visto ergere i suoi esponenti (forse con l’eccezione del Doom del 2004) a vere e proprie colonne portanti del genere, ognuna considerata capolavoro nel contesto storico della sua uscita. Un’operazione complessa quella di far risultare moderna un’architettura senza snaturarla, un lavoro in bilico tra filologia digitale e innovazione il cui apice è rappresentato da Doom Eternal che, al netto delle preferenze e dei gusti personali, rimane purtroppo superiore anche a quest’ultimo capitolo.

L’importanza della non-narrazione in Doom

Prequel assoluto della saga, la storia di Doom: The Dark Ages si snoda goffamente tra i 22 capitoli che compongono l’avventura, e non ne scriverei affatto se non fosse che l’arco ludico è costellato di cutscene che fanno intuire uno sforzo anche solo minimo di dare un’impalcatura narrativa all’azione forsennata del Doom Slayer. Una storia in cui ho intravisto gli echi di un Gears of War canonico con la mestizia di notare somiglianze tra il protagonista e Master Chief di Halo.

Evitando qualsiasi tipo di spoiler, il buio netto che ha sempre circondato il Doomguy era sì funzionale all’immedesimazione, aspetto in cui il media del videogioco è maestro, ma forse più sottilmente all’intrecciarsi tra ignoto e paura nel non saper misurare la crudeltà di una vera e propria macchina da morte, anche se controllata dal giocatore. Fortunatamente essere critici parlando della storia in un Doom è un’operazione vana e anche qui inutile, presi come siamo dall’uccidere e smembrare qualsiasi forma vivente ci capiti a tiro, aspetto che convince seppur con qualche riserva.

Para, spara, scopri

Dopo aver esplorato intere basi spaziali nelle precedenti iterazioni, questo capitolo ci catapulta in un medioevo oscuro in cui tecnologie fantascientifiche si mescolano a mazzafrusti e trappole spinate, dipingendo a schermo un sanguinolento orizzonte retrò che oscilla spesso tra il marrone e il rosso dove conta, come da tradizione, correre e fare a pezzi.

Dopo le acrobazie aeree di Eternal il movimento qui si fa pesante, come se fossimo su un cingolato, e il protagonista assoluto del gameplay di questo capitolo è lo scudo in dote al Doom Slayer: serve a pararsi dai colpi in arrivo, lo si può lanciare, e può essere usato per prendere a badilate le mandibole dei malcapitati, all’occorrenza trasformandoli in uno spezzatino grazie alla sega circolare montata su questo potente strumento. Nella mano destra invece sfavillano tra i più disparati e crudeli dispensatori di morte, sia armi da fuoco che melee, con quest’ultime che nell’alchimia di gioco assumono un ruolo preponderante. Il sistema sasso-carta-forbice di The Dark Ages è infatti imperniato sul corpo a corpo, laddove effettuare un parry perfetto con lo scudo ricarica l’attacco melee che permette di effettuare le uccisioni epiche (ora fluide e contestuali) per guadagnare preziosi punti vita.

Un vero peccato che siano state fatte fuori dall’equazione le armi, con l’eccezione del fucile a pompa e della doppietta, che mi sono sembrate una manifestazione di libertà lasciata al giocatore per uccidere nei modi più creativi, più che tasselli di un puzzle profondo e tattico. A scanso di equivoci, il gameplay di questo Doom è sopraffino e uccidere le creature infernali forse non è mai stato così divertente, ma ha perso a mio avviso gran parte della profondità del precedente Eternal, soprattutto perché si abusa dello scudo, che oscura le altre componenti. Complici di questo anche una difficoltà tarata verso il basso, che è salvata solo parzialmente da degli slider spostabili a piacimento, e la posizione dei nemici in un level design che definirei “annacquato” nelle aree più aperte.

Finito lo scontro tipo, in cui il gioco si trasforma quasi in un bullet hell dove il level design perdona gli errori nel positioning e lo scudo quelli della mira, ci si può dedicare all’esplorazione. Si è scelta una alternanza buona tra aree open-map e altre aree squisitamente tradizionali. Le prime purtroppo prestano il fianco a un certo grado di anonimità, salvata solo dall’ottima messa in scena. Le aree segrete abbondano sia di collezionabili che di elementi funzionali alla progressione, ma sono tranquillamente visibili in mappa anche prima di essere scoperte, lasciando un po’ di amaro in bocca.

Ci sono valute da spendere presso appositi altari che perfezionano tutta la crudele attrezzatura del Doomguy, che in qualche caso tuttavia contribuiscono ancora di più a sfaldare il volto tattico di un sistema evidentemente lasciato troppo alla discrezionalità del giocatore. Per quanto riguarda i potenziamenti alla vita, l’armatura e le munizioni, possono essere appresi uccidendo versioni elite di nemici già incontrati nella nostra scia di morte.

Sicuramente andando avanti l’essere più accorti e saggi sulle decisioni da prendere al volo si fa più interessante, ma non si traduce mai nella sensazione di Eternal in cui l’inferno ci vomitava addosso tutto quello che aveva lasciandoci costretti a padroneggiare la totalità degli strumenti a disposizione. Tutte scelte di design prese a mio avviso da una parte per allargare la platea potenziale, dall’altra (anche se strettamente connessa) per rendere il controller il dispositivo di input principe di questo capitolo. Nel capitolo precedente, infatti, l’uso del pad a certe difficoltà poteva rivelarsi macchinoso.

Breve menzione per le fasi di volo e quelle alle prese con un “mech”: nonostante siano inserite bene nel ritmo della storia, sono insufficienti su tutta la linea e non aggiungono nulla all’opera, rappresentando orpelli che potevano essere evitati o avrebbero dovuto essere tradotti in termini ludici con un pizzico di profondità in più.

La magia dell’id Tech

A brillare particolarmente in Doom: The Dark Ages sono il comparto tecnico e la direzione artistica. Scenograficamente vari e diabolicamente suggestivi, gli scenari si alternano con un ottimo ritmo e con soluzioni visive fino ad ora estranee alla serie, rendendo palese il netto passo in avanti fatto da questo punto di vista anche e soprattutto grazie all’id Tech 8, che rende il massacro fluido senza mai un accenno di incertezza e con tutti i caricamenti istantanei.

La mia esperienza di 20 ore abbondanti su Xbox Series X si è rivelata granitica in ogni sua parte, senza mai incorrere in bug o glitch di sorta. Passo indietro invece per la colonna sonora: sempre puntuale nell’accompagnamento, manca però di un tema principale e più in generale pesa l’assenza di Mick Gordon.

La sensazione che tra il DNA e l’innovazione si sia infilata di prepotenza la variabile dell’accessibilità in questo capitolo non ha mai smesso di picchiettarmi il cervello. id Software ha confezionato sicuramente un ottimo gioco, ma ha preso scelte di design forse troppo drastiche lasciando allo scoperto dei capisaldi della serie, al punto che avrei preferito uno spin-off nel quale cimentarsi completamente nel melee, piuttosto che sentire l’insipidità dell’avere di tutto un po’.

Eppure mi ritrovo a pensare che in un’epoca di cloni ben venga il passo falso, il concept diverso, soprattutto se fatto da una grande casa di sviluppo. Sono sicuro che questo capitolo farà la gioia dei neofiti, o comunque di quelli che non si sono mai approcciati all’ultima trilogia con l’attenzione dei fan storici, per i quali l’insipidità avrà un retrogusto amaro.

Un ringraziamento speciale a Bethesda

Commenta per primo

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le Norme sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.